皇統譜の写しの請求

はじめに

皇統譜は、神代から今上天皇に至るまでの、皇室の系譜である。

この文書はWikipediaによれば「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、宮内庁に請求すれば誰でも閲覧できる」が、その詳細は明らかでない。

そこで当記事では、実際に筆者が大統譜(皇統譜の一。天皇・皇后について記載されている)を宮内庁に請求し、開示を受けるまでを記す。

請求の流れ

まず、宮内庁の詳細ページで開示請求書をダウンロード、印刷する。

次に同ページの記載にしたがってこれを記入、郵送する。

開示請求書の送り方(同封書類の有無・種類など)は、行政機関によって少しずつ異なるため注意が必要である。

なお、今回の郵送先である情報公開室は、ホームページでも、のちのち郵送されてくる封筒でも、一貫して丸括弧囲みで表記されている。そして組織図においては記載自体されておらず、やや異質な組織となっている。

開示請求書が無事先方に届くと、必要に応じて請求内容の確認の電話がかかってくる。

というのも、請求に当たっては文書の名称およびその中の請求範囲(どのページをどの形式で請求するのか)を明確にせねばならず、そのために確認が行われるのである。

私の場合、「皇統譜令(昭和二十二年政令第一号)に基づく皇統譜のうちの大統譜」と書いていたので、その詳細を確認された。

これは電話のあと、さらにメールでのやりとりをして分かったことだが、大統譜は神代~明治天皇の本(「旧譜・皇統譜」と呼ばれる。6つに分冊)と、明治天皇~今上天皇の本(1代1冊)に分割されている。そしてこれらのうちどの本か(今回は全て)、白紙(未記載)ページおよび附録は含めるのか(今回は含める)、開示方法はどうするのか(今回はCD-R複写)を選択する必要があった。

というわけで、請求箇所の特定が完了したら、請求対象文書特定に係る補正の通知と、行政文書開示決定等通知書が郵送されてくる。

あとは同封されている支払い用の文書に、開示実施手数料分(ありがたいことに開示請求手数料300円分は割り引いてくれる)の収入印紙を貼り付け(今回は3,320円+郵便切手140円分)、再び郵送すれば、一週間後には注文の品が届くのである。

おわりに

届いた大統譜はPDF形式で、ディスクにもしっかりと受付番号等が書かれていた。請求内容の確認の時からずっと懇切丁寧なご対応をいただき、深く感謝申し上げる次第である。

また今回は、皇統譜自体の構造が分かっていなかったため、皇族譜(皇統譜の一。親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王について記載されている)の請求は控えたが、これは次の機会に、何なら直接情報公開室まで行って、請求を行なってみたい。

宮内公文書館書陵部所蔵資料目録・画像公開システムを調べて、皇族譜は神代~明治天皇分の本(旧譜・皇統譜に対応)である後宮譜と、明治天皇~今上天皇分の本である皇族譜(大統譜に対応)に分かれている(後宮譜から皇族譜への過渡期に、皇室に属する皇族を記載した皇室籍・皇室に属さない皇族を記載した皇族譜・朝鮮王族について記した王族譜および公族譜などがある)のではないかと推測しているが、これが正しいかどうかは、実際に聞かなければ確認のしようがない。もしご存知の方がいらっしゃれば、ご教授いただければ幸いである。

|

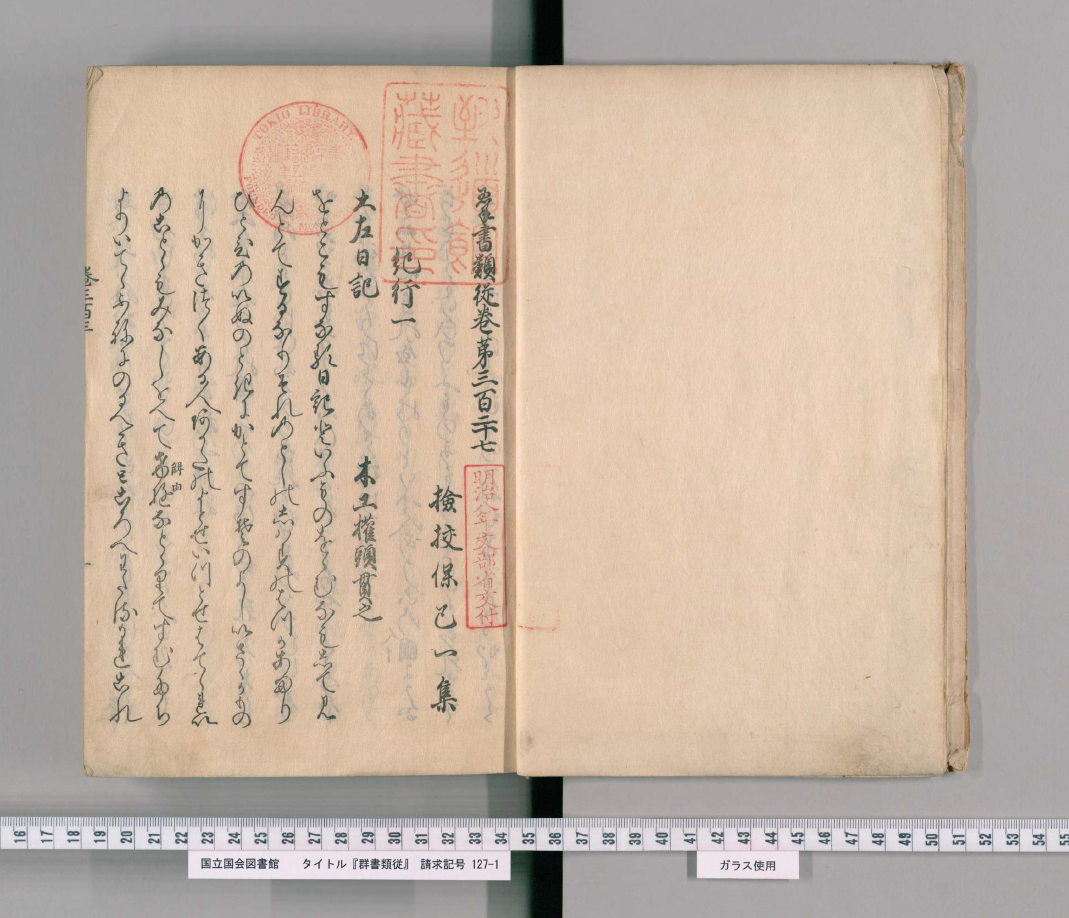

| 旧譜・皇統譜 系譜冒頭 |

コメント

コメントを投稿